皆さんは、インターフェースを設計したり改善する際、その設計案が良いのか悪いのかをどのように判断していますか?

自分や誰かの主観的な意見によってUIについての意思決定が行われた経験はないでしょうか?

例えば、

「俺はこれが気持ちいいから、このUIで行こう」

「自分はこういう風に操作するので、AよりもBの方がいいですね」

といった像です。

こうした「主観」による良し悪しの判断は、UIについて意思決定方法として未だに根強いものがあります。ユーザビリティテストの一般化も、この問題を解決しきれませんでした。

「自分はxxですね」という誰かの主観に基づいた意見を呼び水に、周囲も同調バイアスから「自分もそうですね」「じゃあそうしましょうか」と反応し、

意思決定者も「みんながそう言ってるなら」とバンドワゴン効果によってそれをOKする。

これが、主観によって判断される現象の社会心理学的な正体です。プロではなく自然な人間として会話すると、ヒトはこういう振る舞いをするものです。

しかしこれを読んでいるあなたはきっと”プロ”に該当する人でしょう。だから、主観だけで判断されているようではいけないと、きっとお思いだと思います。

UIを決める際にはこういった「主観による判断」を避ける方法があります。最近、ちょうど主観を回避することができたお仕事がありましたので、具体的な例として紹介します。

後半は解説です。

テクニックに興味のある方は途中まで、応用のためのエッセンスに興味のある方は最後までご覧ください。

キーワードは「客観」です。

実践例

ある編集画面での議論

先日、私とエンジニア数名は、エディターと呼称される、ある編集画面の画面遷移について議論していました。

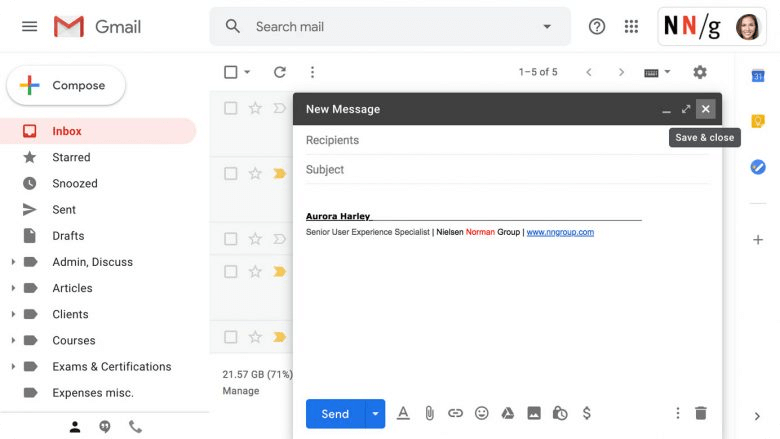

実際の画面をここに載せることは出来ないのですが、類似のものとしては、Gmailのメール作成画面やTwitterのツイート作成画面です。

どの遷移が適切?

戻るボタンの遷移先

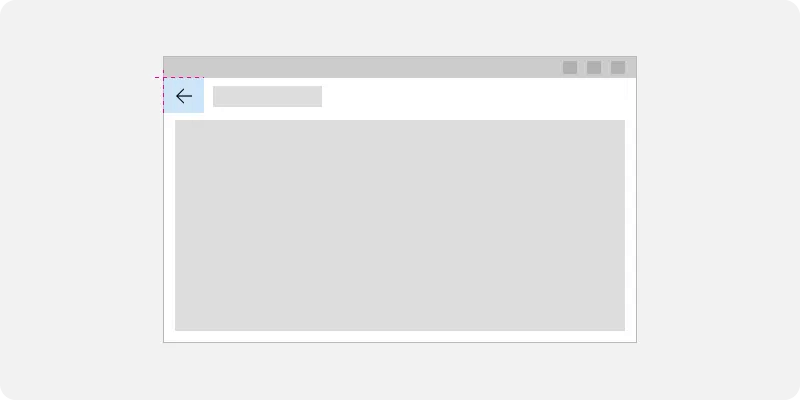

議論内容は「ヘッダーナビゲーションの”戻るボタン”をクリックした時の戻り先はどこが適切か」です。

私のレビューを発端に、議論が起こりました。

私は”戻るボタン”の遷移先がユーザーの期待通りでない と指摘しました。

これに対するエンジニアからの返信は「”一覧へ”というラベルが付いてるんだから、遷移先は合ってるのでは?」というものでした。

たしかに、対象の戻るボタンにはラベルが併記されていたのでごもっともな意見です。

こういう時「デザイナーが言うことだから」と無言で受け入れる人も多いですが、彼はそうせず、議論すべきだと言ってくれました。リスペクトできる、とても素晴らしい姿勢です。

私は意見には賛同すべきでないと考えつつも、その姿勢に応えて、プロらしい返答を返したくなりました。

モーダル遷移かプッシュ遷移か

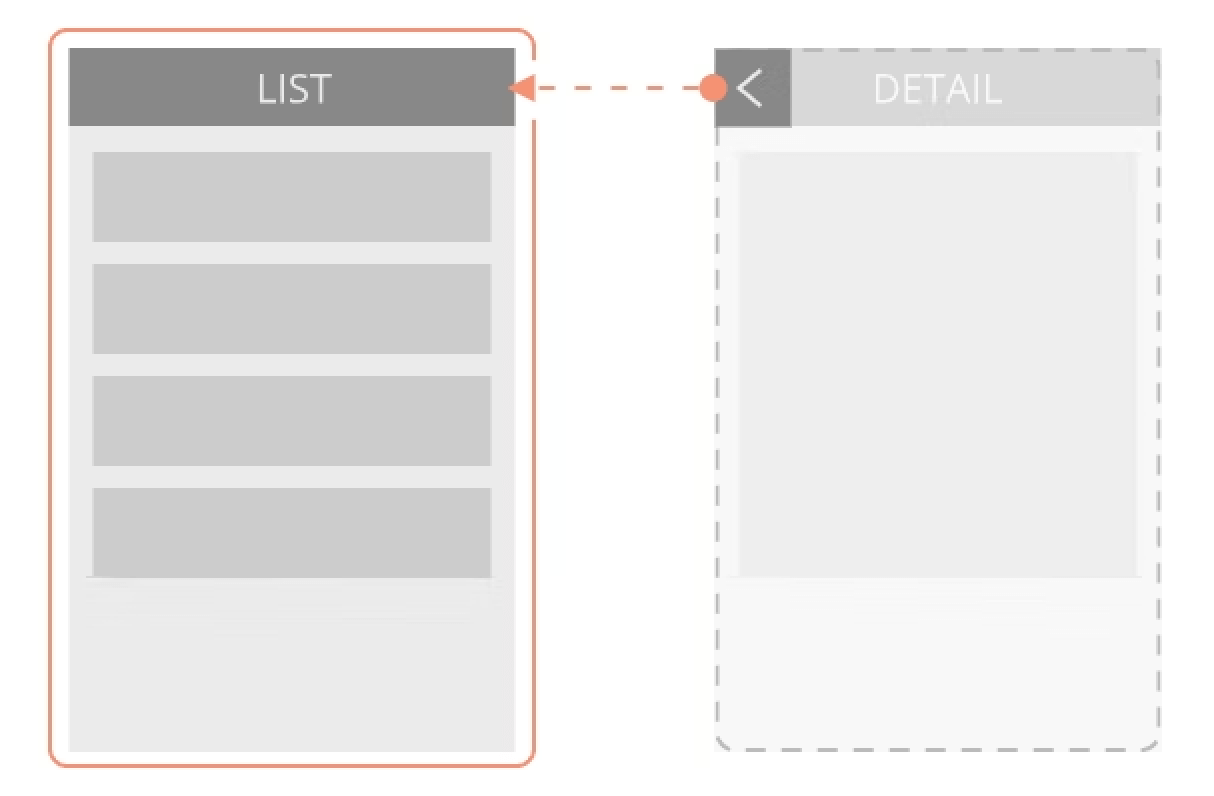

この編集画面について、私とデザインチームは事前に「これはモード1であり、その遷移はモーダル遷移である」と解釈していました。2

モーダル遷移とは、その名の通りモードへの遷移のことですが、ネイティブアプリ開発においてよく出てくる専門用語でもあります。ここには明確なModalityが存在します。3

一方、議論していたエンジニアは該当箇所について、この遷移はList→Detailを行き来している、いわゆるプッシュ遷移だと解釈しているようでした。

モードへの遷移をプッシュ遷移によって実現することは、モノの作りとして正しくありません。意見の差は、この点への理解もしくは配慮の差によって起こっています。

そこで、モードというUIデザインのプラクティスを、それを理解しやすくする分かりやすい例とともに提示することにしました。

その後の議論で、この提言は採用されます。

解説

客観で判断する

客観によって判断することは、自分の目以外のフレームを通してモノを見て判断することで実現可能です。今回行ったことはこれでした。

主観に頼る限りバイアスがかかる

そもそも主観的な意見によって物事を判断することの問題は、バイアスに強く影響されることです。

バイアスは自分の経験や状況、能力、知識などから自分の中に根深く形成され、これを取り除くのは現実的には不可能です(軽減する方法はある)。

主観──バイアスのかかった見え方が偶然ユーザーと同じであればその判断によるUIは的を射ることになりますが、経験や能力が偶然同じなんてことは、ほとんどあり得ません。

よって主観で判断するということは、あり得ない仮定を前提に意思決定することです。

客観とは、一度主観を手放すこと

自分の中からバイアスを取り除くのは不可能なので、これは諦めましょう。判断すべき時は、主観から離れます。

もっとも手軽な離れ方は、自分の目以外のフレームを通してモノを見ることです。こういった解釈や視座の転換を ”リフレーム” と言います。

UIデザイナーはUIについて、そうでない人に比べこのフレームを多く持っています。

最も多いフレームは、

”慣習”や”認知”、あるいは"権威”や”標準”です。

今回使ったフレーム

今回の話で使用したフレームは、モードという標準でした。

もう一度先ほどのメッセージを見てみると「こういうモノの振る舞いはモノづくりの世界でモードという名前とふるまいが既に与えられている」ということをフレームの代弁者として述べているに過ぎず、主観は何も考えていません。

もしこれを行わなかったらどうなっていたでしょうか。

例えば「自分は戻るボタンを押して一覧に遷移するのに違和感があるので遷移先を変えよう」と言ったなら?

おそらく、議論は平行線になり、解決までにより長い時間がかかったり、双方もしくはどちらかの消極的妥協が必要になったでしょう(それよりも主観によって判断されることやプラクティスをチームが学習出来ないことの方が問題ですが)。

石の話をしよう

慣習や標準といった客観を使ってUIについて話すことは「石は石である。石は水ではない」と言うようなものです。話の対象が石よりも目に見えず、分かりにくいだけ。

もしかしたら石は誰かにとってはツールだったり武器だったりするかもしれませんが、モノ(エンティティ)としては誰にとっても石です。

”石” を見て、石の定義やふるまいはこうです と話せばそれは誰にとっても明らかで、他のどんな話よりも客観的です。

UIデザインは客観と相性がいい

この話にはある前提があります。それは、UIデザインは客観的に考えたり判断することと相性の良い分野だということです。

UIには他のデザイン分野──イラストや動画、WEBサイトなど──とは違って正解があります。UIデザインは、この正解を見つける仕事でもあります。

形の無い状態から正解の像を見つけ出すのです。正解の像はあらかじめ存在しているので、そもそも主観が入る余地は無いか、極小さいのです。

どんな石の塊も内部に彫像を秘めている。 それを発見するのが彫刻家の仕事だ

── ミケランジェロ

【モード】

ユーザーの行動を一時的に制限し、ある作業を決まった手順や方法で終えるまでユーザーを拘束する種類のインターフェースのこと。またはそのプラクティスの概念的総称。

【モーダル遷移である】

対象となっている編集画面は、何かを作るための専用のツールとして一時的に提供するものでした。同画面内のオブジェクトも遷移元の画面とは異なるもので、同じ操作(例えばクリック)でも全く異なる意味とインタラクションを起こす画面です。そのため、これはモーダルであると解釈する蓋然性がありました。